Из мужчин не все были на войне добровольцами, они — все! Их коротко стригли, одевали в телогрейки и стеганые штаны. Кирзовые сапоги, выдаваемое им белье тоже были мужскими, «стыдными» и не подходящими по размеру. Блиндажи, землянки, траншеи, где вши, где спали вповалку, не раздеваясь, обезображенные трупы убитых и ад штыковых атак — от всего этого их чувства грубели, а сердца покрывались шрамами и рубцами. От непристойных намеков и всяческой похабели некуда было укрыться, и надо было еще успевать развернуться — одному по морде, другому по рукам: «Ну что, получил?» И страху нельзя было показать никакого, чтобы не услышать обидного: «Ну, навоюют теперь эти бабы…» Девчонки, соплячки, с винтовку ростом — и тоже в атаку, и тоже фрицам наперерез, и тоже на танк с гранатой. Страх один только был — не дожить до 18-ти, 19-ти, 20-ти… Думали почему-то, что это важно, а почему, спроси — поди и не нашлись бы, что тут ответить. Просто хотелось жить, дотянуть до Победы. А Победа одна была — и на всех. На всех бы потом и делить, а у них ее украдут. Через много лет только они станут ходить на парады, а в первое время даже награды не вынимали. Мужчины — да, победители, герои, за ними одними видели подвиги и войну, а на них смотрели совсем другими глазами. «Сучки военные, фронтовые б…, знаем, мол, как вы попали на фронт и чем вы там занимались!» — чуть не в глаза кричали им женщины, а мужчины молчали, потупясь, хотя и хорошо знали, конечно, что им довелось пережить. О том, как они попали на фронт, чем они там занимались и что им довелось пережить, узнаем от них самих...

Я пришла из школы

В блиндажи сырые,

От Прекрасной Дамы

В «мать» и «перемать»,

Потому что имя ближе,

Чем «Россия»,

Не могла сыскать.

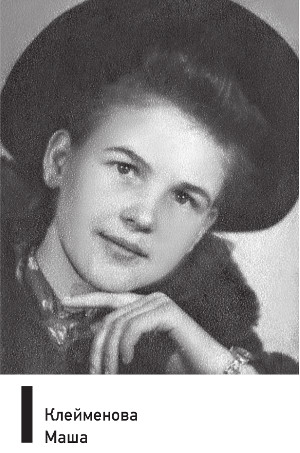

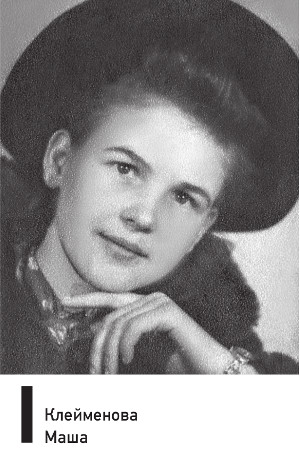

Клейменова Маша: 22 июня мы идем, смеемся, а по дороге — велосипедисты. Кричат: «Что вы ржете, как кони? Война началась» Мы сразу же побежали в военкомат. «Товарищ комиссар, можно нам на фронт?» Нам говорят: «Еще сопливые, выписывайте повестки тем, кто подлежит мобилизации»… В конце 1941 г., когда немцы взяли Ростов, к нам пришел командир из погранучилища, говорит: «Мы идем в горы, нужны санитарки». Я говорю: «Иду». Пришли в горы, вошли в аул, там сказали нам — банда какая-то, вошли в сельсовет. Спрашиваем: «Банда где?» Нам: «Никакой банды нет. Вот, глядите, мой партийный билет». Я говорю: «Ты не ври. Я на Кавказе десять лет, всех знаю, кто любит сало, а кто нет». Он засмеялся, но командир ему поверил. Стали уходить и попали в засаду. Кругом горы, сопки, и сверху, в папахе такой, говорит: «Командир, напрасно ты девчонку не послушал, мы вас сейчас здесь по-одному расстреляем».

Клейменова Маша: 22 июня мы идем, смеемся, а по дороге — велосипедисты. Кричат: «Что вы ржете, как кони? Война началась» Мы сразу же побежали в военкомат. «Товарищ комиссар, можно нам на фронт?» Нам говорят: «Еще сопливые, выписывайте повестки тем, кто подлежит мобилизации»… В конце 1941 г., когда немцы взяли Ростов, к нам пришел командир из погранучилища, говорит: «Мы идем в горы, нужны санитарки». Я говорю: «Иду». Пришли в горы, вошли в аул, там сказали нам — банда какая-то, вошли в сельсовет. Спрашиваем: «Банда где?» Нам: «Никакой банды нет. Вот, глядите, мой партийный билет». Я говорю: «Ты не ври. Я на Кавказе десять лет, всех знаю, кто любит сало, а кто нет». Он засмеялся, но командир ему поверил. Стали уходить и попали в засаду. Кругом горы, сопки, и сверху, в папахе такой, говорит: «Командир, напрасно ты девчонку не послушал, мы вас сейчас здесь по-одному расстреляем».

До ночи продержались, а ночью я говорю: «Давай-ка поскачу до наших». Мне совсем немножко оставалось, когда бандиты открыли огонь, пуля попала в ногу по касательной. Я примчалась, рассказала, там сразу училище подняли и всю банду взяли. Вышла из больницы, а недалеко была 57-я бригада морской пехоты. Я к командиру: «Возьми меня, я санинструктор, только что из боев вернулась» — «Иди, тебе нет 18 лет». Вернулась домой, и нас сразу отправили под Моздок на окопы. В мае 1942 г., когда я вернулась обратно, вдруг приходит один товарищ и говорит: «Организуется снайперская школа».

Калугина Клава: Я 1926 г. рождения. Война началась — мне 15 лет было. Я пошла работать на завод «Респиратор» в Орехово-Зуево. По рабочим карточкам давали 700 г хлеба. По выходным комсомольцев отправляли на «всевобуч». Потом открылась снайперская школа. Многие пошли, пошла и я. В школе я была самая молодая. Всем по 18, а мне 17. Думали, вернуть меня или не вернуть? Решили, если буду успевать, то оставят. Оставили! Когда начали учить стрелять, у меня не получалось. Тогда стали заниматься со мной отдельно. Научили меня хорошо стрелять.

Калугина Клава: Я 1926 г. рождения. Война началась — мне 15 лет было. Я пошла работать на завод «Респиратор» в Орехово-Зуево. По рабочим карточкам давали 700 г хлеба. По выходным комсомольцев отправляли на «всевобуч». Потом открылась снайперская школа. Многие пошли, пошла и я. В школе я была самая молодая. Всем по 18, а мне 17. Думали, вернуть меня или не вернуть? Решили, если буду успевать, то оставят. Оставили! Когда начали учить стрелять, у меня не получалось. Тогда стали заниматься со мной отдельно. Научили меня хорошо стрелять.

Котлярова Тоня: Война началась 22 июня 1941 г. Вдруг объявление по радио: будет выступать Молотов. Ну, Молотов и объявил, что враг напал на нашу страну. Муж у меня пошел воевать на танках автоматчиком. «Ну как, не страшно?», — спрашивала я его, когда он приезжал с фронта. «Нет, — говорит, — я за башенку спрячусь, постреляем и едем дальше». Я по глупости думала, что и правда не страшно. Сама я поступила на завод токарем. Работала, пайку давали — 800 г хлеба. Получу эту пайку, съем с водой половину и спать. А уснуть невозможно — есть хочется. Встану тогда, доем вторую половину и уж тогда сплю… Когда немцев стали отгонять от Москвы, а мне же надо было идти воевать, я тогда узнала, что на Силикатной имеется снайперская школа. Я туда поступила. Окончила ее с отличием…

Так убей же хоть одного!

Так убей же его скорей!

Сколько раз увидишь его,

Столько раз его и убей!

Котлярова Тоня: Когда первого фрица убила, я ни в этот день, ни на следующий ни есть, ни пить не могла. Второго когда убила, тоже было ужасное состояние. Он смотрел, вроде на меня, и я вдруг его убила! В общем, ужасно. А потом уж чувства как-то притупились. Убивала — вроде так и положено. Днем мы обязательно лежали на позиции, ночью приходили и уходили ночью. Каждый день. Лежишь — винтовку подвинуть нельзя! Уперта в плечо и палец на спуске. Потому что в любое время можешь нажать. До того все затечет! Сектор обстрела — 800 м. И вот смотришь, смотришь — вдруг появится цель.

Клейменова Маша: В 57-ю морскую бригаду нас шесть человек попало. Я со своей подружкой, Анечкой, попала в один батальон. Пришли, доложились, командир роты говорит: «Утром пойдем в атаку». Мы: «Вы-то идите, а мы-то что? Найдем местечко и будем постреливать». — «Ничего, там местечко найдете!» И пошли мы с Аней в атаку. Там сарай, в нем немцы. А кругом болота, лиман. У меня ботинки 43-го размера были, и я отстала, иду, а навстречу два матроса: «Ой, Маша, всех наших побили. Разведка, ети их мать… Ее бы саму всю побить!» Оказывается, у немцев в сарае пушка была, а наверху миномет, и по берегу 19 пулеметов. Всех покосило наших. А Аню немцы в плен взяли, потом изнасиловали и повесили. Когда взяли в плен немцев, я подошла к одному с винтовкой... Командир говорит: «Не лезь, а то попадешь под трибунал». Винтовку отобрали у меня, говорят — успокойся.

Отдали когда потом, мне один лейтенант говорит: «Маша, давай я с тобой пойду». На «охоту» надо обязательно вдвоем ходить, один наблюдает, второй стреляет. Пошли. Он был в похоронной команде. «Ты думаешь, мне приятно хоронить?» — говорит. Пришли на передовую, дождь моросит. Вдруг один немец кричит: «Русский солдат, давай…» — «Сейчас дам тебе», — говорю. И на спусковой крючок! Он сразу и упал. На его крик еще подошли, я и их уложила. Ребята-артиллеристы говорят: «Уходите скорее, тут сейчас месиво будет». Прихожу, села и плачу. Командир говорит: «Ты чего ревешь?» — «Ничего, мало убила». Я тогда еще письмо получила, что погиб папа, он автоматчиком был. Девушек много наших погибло. Сначала Аня погибла, она такая спокойная была. Я что-нибудь психану, она меня успокаивает. Погибла Зина. Она нашла себе воронку, и оттуда, когда по берегу шли немцы, она их потихонечку — щелк, щелк. Я ей говорю: «Зина, ты чего с одного места стреляешь?! Пристрелят!» Она с одним мальчиком на «охоту» ходила. И вдруг вечером он идет и ее несет. А на следующий день погибла Попандополова Оля. Автоматчики рассказывали: только привстала на колено — и пуля ей в лоб.

Калугина Клава: Ехали мы в телячьих вагонах. Не довезли до фронта, высадили. Пурга была, и нам дали машину грузовую, чтобы довезти. Машина! Мы ее всю дорогу на себе тащили. Столько было снегу. Пришли. Дали нам маскировочные костюмы. Винтовки мы забинтовали бинтами. Рано утром нас покормили и с собой дали бутерброды: хлеб и американскую колбасу. Весь обед! И мы пошли в траншеи. Приползли, они все в снегу. Немцы чистили их открыто. В этот день можно было хоть десяток убить. Но, понимаете, в первый раз! Мы с Марусей Чигвинцевой, моей парой, только смотрели. Так и не смогли нажать на курок. А другие открыли счет. Мы всю ночь ругали себя: «Вот трусихи! Для чего же приехали на фронт?» И вот следующий день. Гляжу, немец чистит пулеметную точку. Я выстрелила. Он упал, и его стащили за ноги. Это был первый немец…

Мы стояли днем, а солдаты ночью, днем спали. Замаскируешься и сидишь, не шевелясь. Когда я уже устаю, говорю: «Маруся, я перестаю», она начинает наблюдать. И вот мы сидим раз. Я отнаблюдала. «Давай, теперь я встану», — говорит Маруся. Встала, а солнечный день был, и, видно, шевельнула она линзу. Выстрел тут, и упала она. Ой, как я закричала! Солдаты выбежали: «Тише, тише, огонь откроют!» Ну, где там тише. До вечера плакала! Потом у нас еще Надю Лугину ранило. Убили Клаву Монахову. Один раз немцы пошли в атаку и забрали девчат в плен и там поубивали.

Шанина Роза: Я жалею, почему я не мальчик, никто бы меня не жалел, я бы воевала от всей души. Я бы все отдала, чтоб мне сейчас идти в наступление. В обороне иногда много стреляешь, но темное дело, убит или нет. Иногда совсем не напишут, а иногда напишут на авось, иногда и зря, но на моем счету нет ни одного фрица ложного. Помню, отбивали контратаки. Расходовала по 70 патронов. Била от 50 до 7 м в упор. Тогда я смело уложила не менее 20. Помню последнюю контратаку. Вот тогда ребята удостоверились в точности моей стрельбы, то есть я одна была с оружием, и их пятеро наблюдали и говорили: «Молодец». Била в полный рост фрица на расстоянии 20 м и, ясно, убила не менее 15, даже больше. Вот за две удачные «охоты» — 35 фрицев. Ибо снайпер стреляет точно.

Шанина Роза: Я жалею, почему я не мальчик, никто бы меня не жалел, я бы воевала от всей души. Я бы все отдала, чтоб мне сейчас идти в наступление. В обороне иногда много стреляешь, но темное дело, убит или нет. Иногда совсем не напишут, а иногда напишут на авось, иногда и зря, но на моем счету нет ни одного фрица ложного. Помню, отбивали контратаки. Расходовала по 70 патронов. Била от 50 до 7 м в упор. Тогда я смело уложила не менее 20. Помню последнюю контратаку. Вот тогда ребята удостоверились в точности моей стрельбы, то есть я одна была с оружием, и их пятеро наблюдали и говорили: «Молодец». Била в полный рост фрица на расстоянии 20 м и, ясно, убила не менее 15, даже больше. Вот за две удачные «охоты» — 35 фрицев. Ибо снайпер стреляет точно.

Прожили двадцать лет.

Но за год войны

Мы видели кровь

И видели смерть —

Просто, как видят сны.

Шанина Роза: В три часа ночи пошли в атаку, кругом огонь, а я в первых рядах. Увидев это, прогнали меня назад. Иду. Замерзла. Где свои — с трех сторон фрицы? Смотрю, вдалеке часовой, но чей? Подползла по ржи: наши бойцы, спят усталые. Подбегаю к часовому. Спит стоя. Легла под плащпалатки к ребятам. Утром пробудились и удивились, как я их нашла. Сидим. Вдруг немецкий самолет по земле прострочил метров в 100 от нас: «Минут через десять будет контратака противника». Так и есть. Команда — занять сопку, я заняла. Вижу: из-под горы вылазят самоходки. Рядом, слева, раздавило старшего лейтенанта, и капитана, и бойцов. И на меня танк, метров десять впереди. Пощупала гранаты, утеряла, пока ползала. Страха никакого. Думаю, отползу. Танки идут мимо нас, огонь всякого рода… восемь подбили, остальные вернулись обратно. После всего, когда увидела убитых и раненых, стало жутко…

Заметила 30 фрицев, побежали с разведчиками догонять. Схватка. Убили нашего капитана два немца прикладами из-за кустов. Этих двоих мы поймали и расстреляли. Немцы разбились на две группы и разбежались в две стороны. Ребята побежали догонять, а мне надо было идти домой, в роту. Прохожу по мосту, вижу — внизу стоит фриц. «Хенде хох!» И поднимаются сразу шесть рук: трое. Болтает один что-то, не понимаю, только знаю слова «быстрее, вперед» и кричу. Выползли из оврага. Отобрала оружие, часы, крем, зеркала и т. д. Провела километра полтора, смотрю, один фриц в одном сапоге. Это он и просил дать ему надеть сапог. Встречаю парня, солдата: «Есть часы? Вот. Возьми», и он убежал с часами. Подвожу к деревне, а фрицы совсем осмелели. «Гут или капут?» — спрашивают. Ответила: «Гуд будет». Иду по деревне, это в Польше. В маскхалате, с финкой, с гранатами, винтовка наизготовку — как бандитка…

Клейменова Маша: Попали мы в Карпаты, там небольшая речка была, а у нас боец был, узбек, высокий, вот такие плечи, ПТР через плечо носил, он меня в охапку схватил и перетащил. Поднялись вверх. Вдруг внизу шумиха, я смотрю, вроде в нашей форме, но что-то непонятное. Командир позвонил по телефону, а там только кричат: «Банда, измена, предатели». Наш телефонист говорит: «Уходите!» Наверху узбек с ПТР остался и еще один казах, а мы спустились вниз к мосту, у нас там станковый пулемет был, и в это время взрыв, и ребята, весь расчет, погибли. Начали переходить через речку, а она быстрая, меня закружило, и стреляют. Мы потом столько дырок насчитали в шинели, но в меня ни одна пуля не попала. Дошли, спрашиваем: «Кто?» — «Бендеры! Переоделись в нашу форму...»

Котлярова Тоня: Освобождали Варшаву. Город большой. Вот мы и освобождали в нем каждую квартиру, каждый подвал, каждый чердак. Тут уже я как автоматчик, тут наше снайперское умение не действовало. Потому что, во-первых, как? Пока будешь целиться — тебя уже не будет. Были случаи: посмотришь в прицел, ага, там, вроде, несколько немцев. Бросишь гранату — и сделал дело. Когда форсировали Вислу, там какая-то была высота. Нас, девушек, и еще человек пять-семь ребят оставили ее держать, а наша часть дальше пошла. Два дня высоту держали. Ночью немцы старались взять «языка». Если бы знали, кто перед ними, они бы нас растоптали. Отбивали атаки, я даже стреляла из пулемета. Как из пулемета-то стреляла? Тут уж мы боевые все были. Все могли сами. На высоте у нас только один мальчик погиб. Он сидел такой грустный, чувствовал, наверное, что погибнет.

Котлярова Тоня: Освобождали Варшаву. Город большой. Вот мы и освобождали в нем каждую квартиру, каждый подвал, каждый чердак. Тут уже я как автоматчик, тут наше снайперское умение не действовало. Потому что, во-первых, как? Пока будешь целиться — тебя уже не будет. Были случаи: посмотришь в прицел, ага, там, вроде, несколько немцев. Бросишь гранату — и сделал дело. Когда форсировали Вислу, там какая-то была высота. Нас, девушек, и еще человек пять-семь ребят оставили ее держать, а наша часть дальше пошла. Два дня высоту держали. Ночью немцы старались взять «языка». Если бы знали, кто перед ними, они бы нас растоптали. Отбивали атаки, я даже стреляла из пулемета. Как из пулемета-то стреляла? Тут уж мы боевые все были. Все могли сами. На высоте у нас только один мальчик погиб. Он сидел такой грустный, чувствовал, наверное, что погибнет.

Калугина Клава: Утром пошли в атаку. Подошли к немецкой траншее, а она пустая. Их так потрепали, что они ночью ушли. Еле догнали их у Днепра. И с одной стороны, где рожь и бугор большой был, били пулеметчик и снайпер, побили многих. Командиром нашего полка Ердюков был. «Уничтожить», — говорит. Нас человек 12 было, прицелились и уничтожили, конечно. И наши солдаты смогли пойти, перешли на ту сторону… Вот этот бугор-то, я еще не все рассказала. Когда пошли в атаку-то — залегли, потому что там снайпер и пулеметчик. Около меня был начальник штаба Титаев. У него была фуражка с околышком. В него выстрелили. Он посинел и завалился… Нас после боя попросили вытащить раненых. Я подползла к одному, а у него ранение в живот. Стала поднимать, а у него кишки, как на квасе, сразу вылезли все. Я не знаю, как с этими кишками поступать. Говорю: «Я сейчас санитара позову». И уползла к другому раненому, потому что я с ним ничего не могу сделать. Уже потом Зина Гаврилова рассказывала: «Я подползла к одному, а у него кишки все наружу. Он меня схватил за руку и костенеет. Я думала, руку не вытащу. Он умер, а я потом к следующему, — и он тоже умер»…

Переправились мы на ту сторону. Смотрим, Ердюков бьет одного здоровенного немца. «Вы чего?» — спрашиваем. А он: «Это власовец». Убил его! Ранило тогда многих: Федорову ранило, Ирину Грачеву ранило, я уже забыла имена многих. Меня контузило, но я не пошла к санитарам, потому что кругом кровь, у меня вся гимнастерка пробита, как горохом, и глухая я. Чего, думаю, я пойду? Там кругом без ног, без рук, а чего я пойду?

Шанина Роза: Опять написала письмо товарищу Сталину, чтобы пустили на передовую. Удивительно: видела сон, приснилось, что меня ранят. Потом сижу на позиции, вспомнила про сон, и мне показалось, как будто я ранена в правое плечо. Не прошло и пяти минут, как пуля попала мне точно в то место, где видела рану. На операции больно было, хотела ехать домой, в часть — не пустили, все поразрезали. Сейчас лежу в госпитале, болит сустав, все плечо, но не особенно. Думаю, убегу…

Пристал тут один паренек: «Дай я тебя поцелую, я уже четыре года не целовал девушку». И так убедительно просил, что я расчувствовалась: черт с тобой, целуй, только один раз, а сама почти плакала. Почему? Из жалости.

Пошла к члену военного совета Пономареву, чтоб попасть на передовую. Послал к командующему Пятой армии, Крылову. С ним с большими усилиями договорились 5 февраля быть у него, он даст документ, чтобы пустили меня в наступление. Для девчонок добилась, чтоб дали обмундирование, плохо одевают. Получила шубы, валенки, маскхалаты, ездила мерзла, но хоть этого добилась, а то в траншеях холодно. Шинель короткая стала, за год я выросла, и вообще ее не люблю, променяла на телогрейку… Попала в 157-ю к девушкам. Господи! Осталось четыре девушки, нет, пять из 27!

Клейменова Маша: После Венгрии идем по Дунаю, Австрия, бой идет, а мы сидим, ждем раненых. Я решила: не буду ждать. Пошла по шоссе. Куда тебя несет, думаю, там такая мясорубка. Вижу, несколько человек несут раненых. Мы их на повозку! А в это время один из снарядов разрывается впереди нас. Меня выбросило, накрыло крупом лошади, нога и рука подвернуты, все в кровище. Ребята идут, говорят: «Ой, смотрите, девчонка-то наша!» Откопали. Врач посмотрел, а мне после ранения под Шепетовкой хирург в ногу трубочку вставил, чтобы не ампутировать, зарастет, говорит, а тут ее и задело. Нога висит, рука висит… Врач посмотрел. «Сейчас отбацаю», — говорит. «Я тебе отбацаю!» — машу я рукой. «А чего?» — «Сделаешь как было!» Сделали операцию, лежу в палате, пятеро девчонок, одна летчица, у нее рука загипсована, как крыло самолета, а я и сама — на костылях. Улеглась, заснула. Когда проснулась, ее нет на постели. «Где же летчица?» — «Умерла».

Наши уже к Вене подходят. Думаю: «Господи, а я тут еще лежу до сих пор». Говорю: «Нет, доктор, мне надо к своим». И вдруг вызывают меня: «Ты что разлеглась? Перевязывай свою ногу. И на мотоцикл». Потом оказалось, что это Юматова за мной прислали. (Знаменитый актер Георгий Юматов принимал участие во взятии Бухареста, Будапешта и Вены.) «Ну что, пришла?» — спрашивает командующий Дунайской флотилии. «Пришла!» — «Вот группа собирается, бери суму и катись с ними в Венский лес». Вена тогда уже освобождена была, а мы пошли лес прочесывать. Я говорю: «Ребята, давайте посмотрим могилу Иоганна Штрауса». Пришли, там чуть-чуть плита сдвинута, и слышим, кто-то кричит: «Вы что здесь колупаетесь?» — «Фашистов гоняем», — отвечаем. «Каких фашистов! Война-то кончилась!»

Шли в штыки.И прямо на бегу

Девочка в заштопанной шинели

Разбросала руки на снегу.

Шанина Роза, за несколько дней до гибели: Бои были суровые, но я каким-то чудом осталась жива. Немцы сопротивлялись ужасно. Кажется, от бомб и снарядов все поднято на воздух, а у них еще хватает огня. Быть может, меня скоро убьют. Во 2-м батальоне, где я сейчас, из 78 человек осталось только шесть. И я не святая. Но все равно одолеем их. Стреляю по фашистам, которые высовываются из-за домов, из люков танков и самоходок. В азарте мы продвинулись далеко, а так как не сообщили об этом, по нам, по ошибке, ударила «катюша». Вот это огонек!

Встретила разведчиков. Предложили пойти с ними. Пошла. Взяли в плен 14 фашистов.

Двое суток шли ужасные бои. Гитлеровцы защищаются осатанело. Из-за сильного огня приходится ездить в самоходках. Невозможно высунуться из люка — настоящая мясорубка. Подошли по лощинке, выползла и стреляла по убегающим фрицам. Иду, пехота лежит, боятся дальше идти. Смотрю: два штрафника-разведчика. Пошла с ними, и в результате мы трое заняли следующее имение, и все за нами пошли в атаку и стали гнать убегающего фрица. Оказалось, что мои штрафники — соседи слева, 63-й стрелковой дивизии. Командиры 63-й, увидев меня, кричат бойцам: «Вот с этой девушки берите пример, учитесь у нее»…

Как она погибла.

Ee нельзя было удержать на месте. Ей приказывали держаться в тылу, грозили, отлавливали в наступающих ротах, возвращали назад, но на другой же день она оказывалась там, где нужна была ее боевая винтовка. «Мне ли, — любила она повторять, — свою волю в законах держать? Закон заставляет ползать улиткой того, кто взвился бы в небо». Вот и в этот, бессчетный уже раз, она самовольно прибилась к атакующим. Когда рядом с ней пал командир роты, она заменила его: «Ребята, вперед! Ура!» И вдруг душераздирающий женский крик. Подскочили, а это она лежит на земле, и выпавшая винтовка рядом. Просит: «Пристрелите меня скорее!» Перевязали наскоро — и в медсанбат. Ранение тяжелейшее, в живот. Но ни стонов от нее, ни слез. Ей очень хотелось пить. Умоляла: «Дайте родниковой водички!» И родник был рядом, но пить ей было нельзя. Она знала, что не выживет, и жалела, что мало успела сделать… До встречи с командующим армией, который должен был дать ей разрешение идти в наступление, оставалась еще неделя…

Илья Эренбург, знаменитый писатель, славивший советских героев, восхищался отвагой Розы. «57 раз благодарю ее сряду, тысячи советских людей спасла она», — писал он о ней в газете, имея в виду уничтоженных ею фрицев. А она до самого конца думала про себя: разве же это слава? Что я на самом деле сделала? Не больше того, что обязана была сделать: встала на защиту Родины. И радовалась, что есть эта возможность, умереть за Родину, а то бы пришлось умирать гадко. «Слава — это свой череп расколоть во имя Родины или чужой раскрошить — вот это слава!», — повторила она несколько раз в своем дневнике строчки из книги о Багратионе…